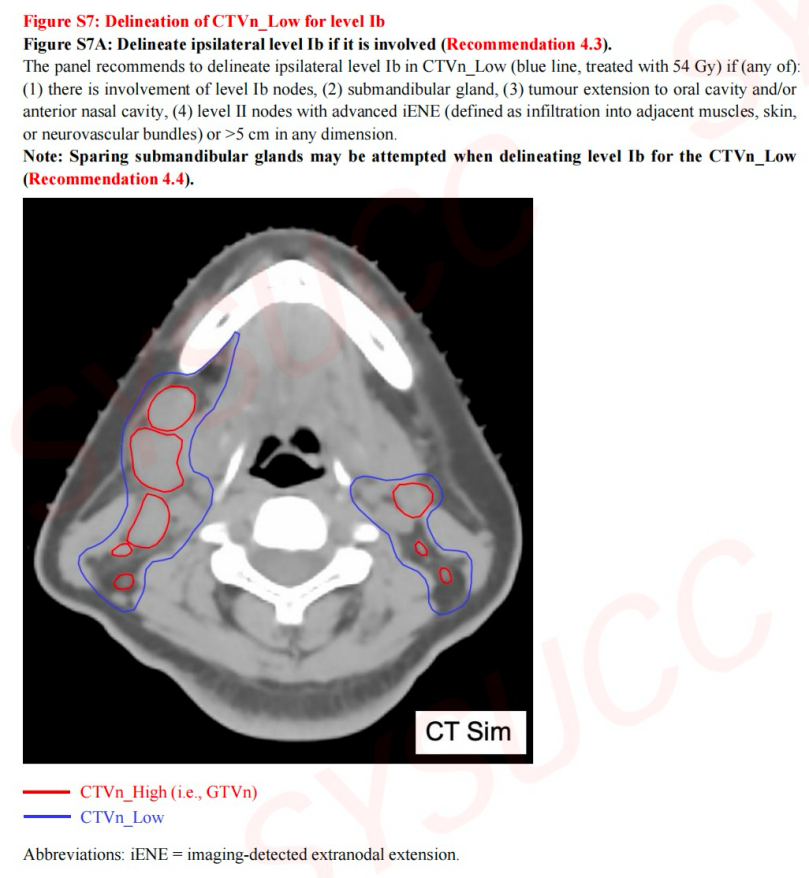

9月2日,由中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心马骏教授、孙颖教授和唐玲珑教授牵头,联合全球17个国家/地区、50位顶尖专家,共同制定的《鼻咽癌放疗靶区勾画国际指南及图谱》(以下简称《指南》)正式发布。该指南分为原发灶与颈部两篇,同时发表于国际顶级期刊《柳叶刀·肿瘤学》(The Lancet Oncology),将为全球鼻咽癌患者带来更精准、更个性化的治疗。

鼻咽癌的根治治疗手段是放射治疗,因此,照射范围(即靶区)的确定十分重要。如果范围过小,容易漏照肿瘤造成复发;范围过大,肿瘤周围的重要器官如脑干、颞叶、中耳、视神经会发生损伤,导致头痛、记忆力下降、听力下降、视力下降等放疗后遗症,严重影响患者的生活质量。然而,由于初治鼻咽癌通常不适合手术,难以获得术后大体病理标本以精准评估肿瘤侵犯范围,导致全球各医疗中心在鼻咽癌照射范围勾画方面存在显著差异。因此,统一治疗规范亟需通过全球合作,建立基于循证医学证据同时兼顾区域医疗资源差异的国际临床指南,提升照射范围的精准度,提高患者的治疗效果和生活质量。

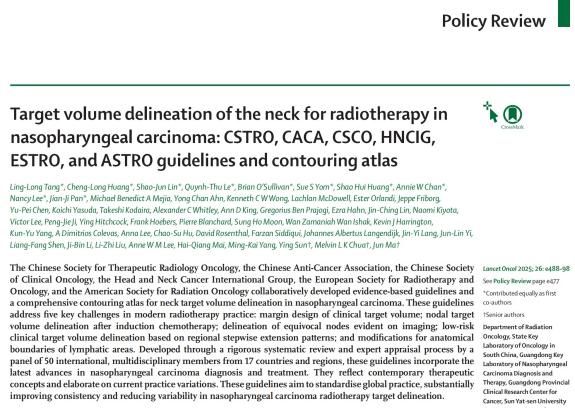

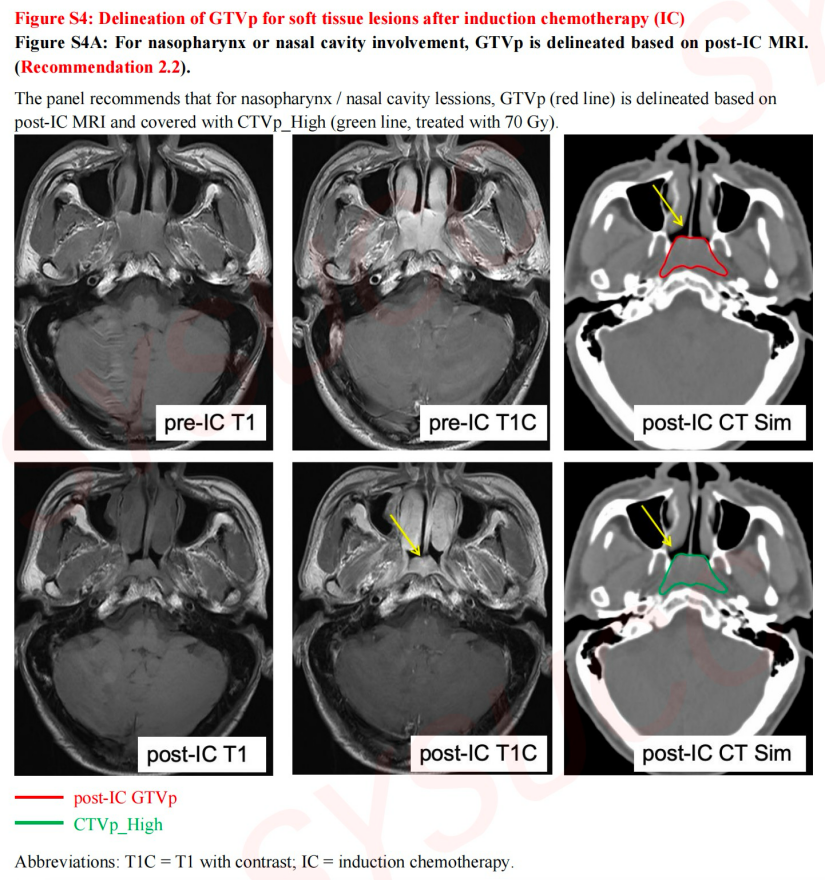

《指南》遵循美国放射肿瘤学会推荐的国际标准指南制定流程,历经25个月、185次邮件沟通、8轮核心成员会议、5次全体会议、2轮全体委员投票,最终确定了指南推荐内容,解决了鼻咽癌放疗靶区勾画中存在的鼻咽肿瘤照射范围的外扩策略、化疗后鼻咽肿瘤照射范围的勾画、鼻咽预防照射范围的勾画、转移淋巴结照射范围的外扩策略等八大关键问题。

在亮点方面,《指南》具有精准化、包容性和可及性。基于鼻咽癌局部侵犯及颈部淋巴结转移规律,《指南》系统性地提出了个体化放射治疗照射范围的建议,并充分考虑了不同临床分期及侵犯范围对照射范围设计的影响,能够在保证治疗效果的同时,显著降低对正常组织如腮腺、甲状腺、中耳等重要器官的照射剂量,从而减少口干、吞咽困难、放射性脑病等常见放疗相关毒副作用。同时,《指南》广泛纳入了不同地区、不同医生的实践策略,同时在指南制定过程中充分参考患者代表的意见,确保临床实践贴合患者实际需求。

此外,为保证能够在全球范围内广泛实施,《指南》创新性地提供了193幅鼻咽部及颈部高分辨率、多序列影像融合且标注关键结构的勾画图谱。该图谱系统详细演示了规范化的照射范围勾画,为临床医生提供了直观和可操作的视觉指引,作为日常临床工作的实用工具,进一步保证了不同医疗中心放射治疗范围的准确性和一致性。

《指南》的完成得到了美国放射肿瘤学会资深指南专家Lisa Bradfield高度评价,“《指南》完成得非常出色,是放射治疗领域的里程碑,为全球鼻咽癌的临床实践树立了新的标杆。”并且《指南》将通过美国放射肿瘤学会、欧洲放射肿瘤学会等国际学术组织官网全球推广应用。

鼻咽癌高发于中国,新发病例占全球的47%。近20年来,马骏院士团队围绕鼻咽癌治疗的“增效减毒”开展了一系列深入研究,取得多项重大突破,并直接推动了国内外诊疗指南的更新。2019年,马骏教授牵头制定《中-美鼻咽癌国际诊治指南》(J Clin Oncol),指导了全球鼻咽癌临床实践。

(中国日报社广东记者站 李文芳|吴蒋琳子)